Muster und Märkte

Auf den Spuren westfälischer African Prints

27.4. – 2.11.2025

Die Ausstellung begab sich auf Spurensuche und beleuchtete die oft unsichtbaren Verflechtungen der Textilveredelungsbetriebe Heinrich Habig AG und Göcke & Sohn AG in koloniale Handelsstrukturen. Zwischen den 1920er- und 1970er-Jahren produzierten sie auch sogenannte African Prints. Die Unternehmen stehen exemplarisch für ein Wirtschaftssystem, das von kolonialen Machtverhältnissen profitierte. Während unternehmerische Positionen dank zahlreicher Akten gut dokumentiert sind, eröffnet die Ausstellung bewusst neue Perspektiven.

Die Spurensuche begann mit dem zentralsten Teil der Ausstellung: den Stoffen. Die African Prints erzählten auf ihrem Weg von der Produktion über den Vertrieb bis hin zum Gebrauch eine verwickelte Geschichte. Fotografien, Musterbücher und zeitgenössische Objekte machten ihre wirtschaftlichen, kulturellen und kolonialen Dimensionen sichtbar.

Die Ausstellung wurde unter Leitung von Prof. Joachim Baur von einer Gruppe Master-Studierender der Kulturanthropologie des Textilen an der TU Dortmund kuratiert.

African Prints

Die Spurensuche begannmit dem zentralsten Teil der Ausstellung: den Stoffen. Die African Prints erzählten auf ihrem Weg von der Produktion über den Vertrieb bis hin zum Gebrauch eine verwickelte Geschichte. Fotografien, Musterbücher und zeitgenössische Objekte machten ihre wirtschaftlichen, kulturellen und kolonialen Dimensionen sichtbar.

Diese farbenfrohen Baumwollstoffe wurden von der Heinrich Habig AG und Göcke & Sohn AG speziell für afrikanische Märkte produziert. Sie stammen aus unterschiedlichen Zeiten und Kontexten und reichen von kleinen Stoffproben bis hin zu ungenutzten Restposten. Gleichermaßen inspiriert von afrikanischen Designs und einer imaginären „afrikanischen Ästhetik“, erzählen sie mehr als nur modische Geschichten.

In den folgenden Einheiten erzählen Studierende von ihren ganz persönlichen Eindrücken der verschiedenen Stoffe und verwendeten Muster.

Firmengeschichte(n)

Die Heinrich Habig AG (Herdecke) und Göcke & Sohn AG (Hohenlimburg) starteten im 19. Jahrhundert als kleine Blaufärbereien – nur 15 Kilometer voneinander entfernt. Mit der Industrialisierung wandelten sich beide Betriebe zu modernen Textildruckereien, spezialisiert auf bedruckte Baumwollstoffe. Über Jahrzehnte standen sie in direkter Konkurrenz zueinander. Der Export, auch nach Afrika, brachte nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlichen Aufschwung und machte zeitweise mehr als 20% der Produktion aus. Doch wie viele andere Unternehmen traf sie die Textilkrise ab den 1960er Jahren hart.1966 übernahm Göcke die Habig AG – konnte sich aber nur wenige Jahre halten: 1972 musste auch Göcke Konkurs anmelden.

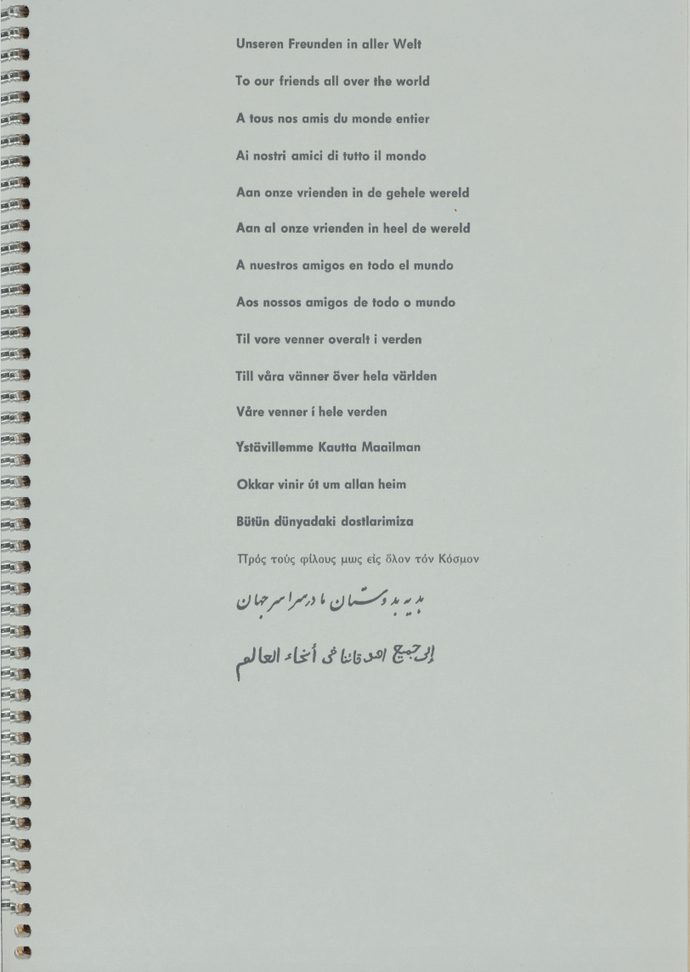

Jubiläumsheft

„Unseren Freunden in aller Welt“, heißt es in 17 verschiedenen Sprachen in der Widmung des Jubiläumshefts. Die Bezeichnung „Freunde“ verschleiert den kolonialen Überlegenheitsgedanken, der sich durch das übrige Heft zieht.

Maschinen & Macht

Die Stoffdrucke von Habig und Göcke basieren auf Techniken, die über koloniale Handelswege nach Europa gelangten. Asiatische Reservetechniken und lokale afrikanische Designs dienten als Inspiration, wurden jedoch an europäische Vorstellungen angepasst und in Massenproduktion vervielfältigt. Was auf den ersten Blick nach technologischem Fortschritt aussieht, erzählt auch von kolonialer Aneignung und wirtschaftlicher Kontrolle: Die chemisch-industrielle Produktion untergrub zunehmend die Konkurrenzfähigkeit lokaler afrikanischer Textilproduktionen.

Musterbuch „Handdruckerei Blaudrucktücher“ der Heinrich Habig AG (1934)

Die historischen Musterbücher geben Einblicke in Gestaltung, Technik und Marktstrategien der Textilindustrie – und zeigen zugleich deutliche Spuren kolonialer Verflechtungen, etwa durch Motive aus Belgien und dem damaligen Kongo.

Im Umlauf

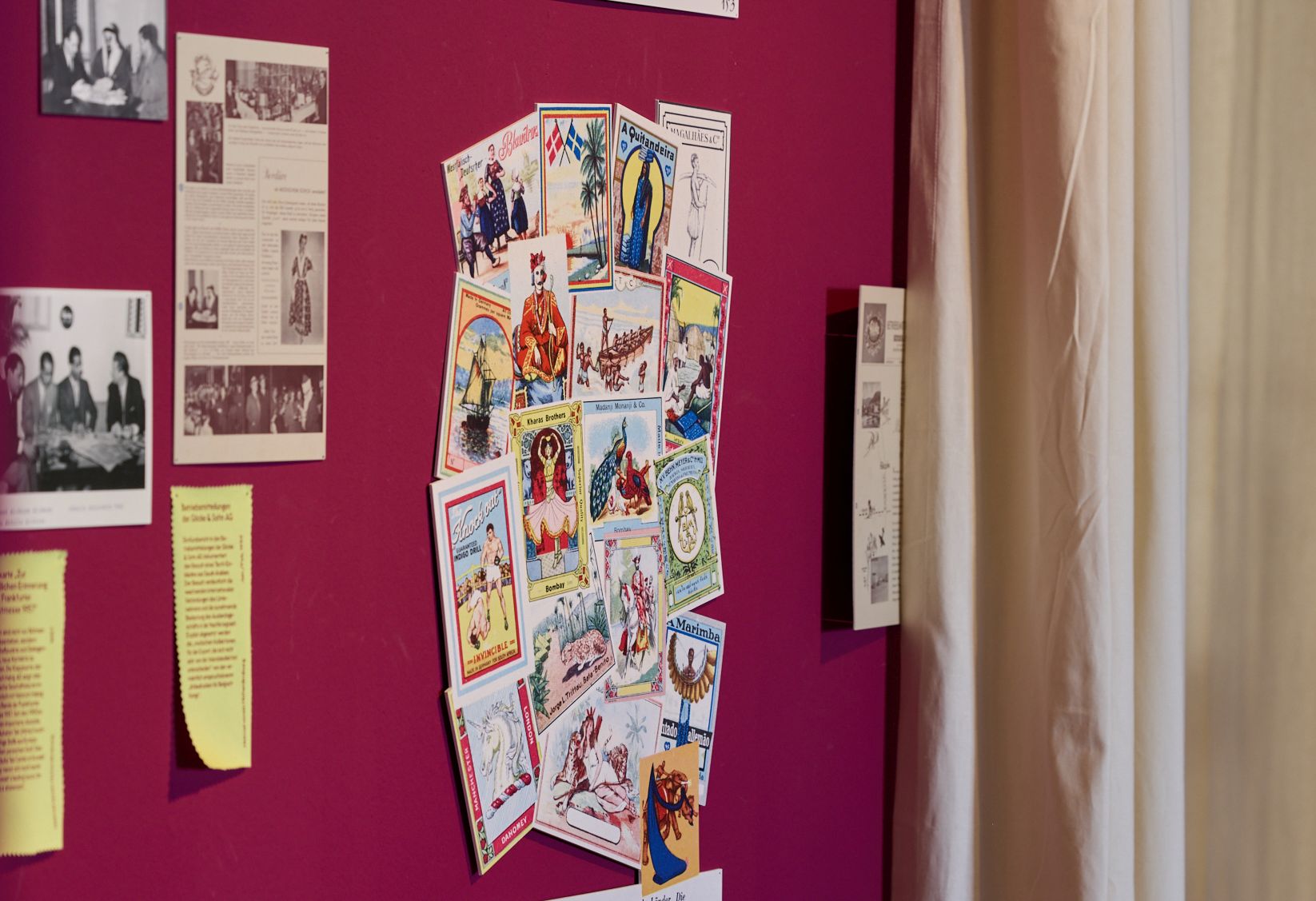

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörten die Göcke & Sohn AG und die Heinrich Habig AG zu den führenden Textilunternehmen Westfalens. Mit strategischem Vertrieb, gezieltem Marketing und Messeauftritten – etwa in Léopoldville, Leipzig und Hannover – bauten sie weltweite Vertriebsnetzwerke auf. African Prints wurden auf diesen Messen teils in völkerschauartigen Inszenierungen präsentiert, die eine kolonialrassistische Sichtweise widerspiegelten. Die Firmen inszenierten sich als „Zivilisatoren“ und vermarkteten ihre Stoffe als Träger westlicher Werte und Qualität. Durch ihre wirtschaftliche Macht dominierten sie afrikanische Märkte – auf Kosten lokaler Produktionsstrukturen.

Exportkollektion der Göcke & Sohn AG auf der Frankfurter Messe (1953)

Auch dieses Foto von einem Messestand der Göcke & Sohn AG 1953 in Frankfurt zeigt eine Inszenierung, die koloniale Vorstellungen von Exotik und Fremdheit verstärkt und stereotype Bilder Afrikas verfestigt.

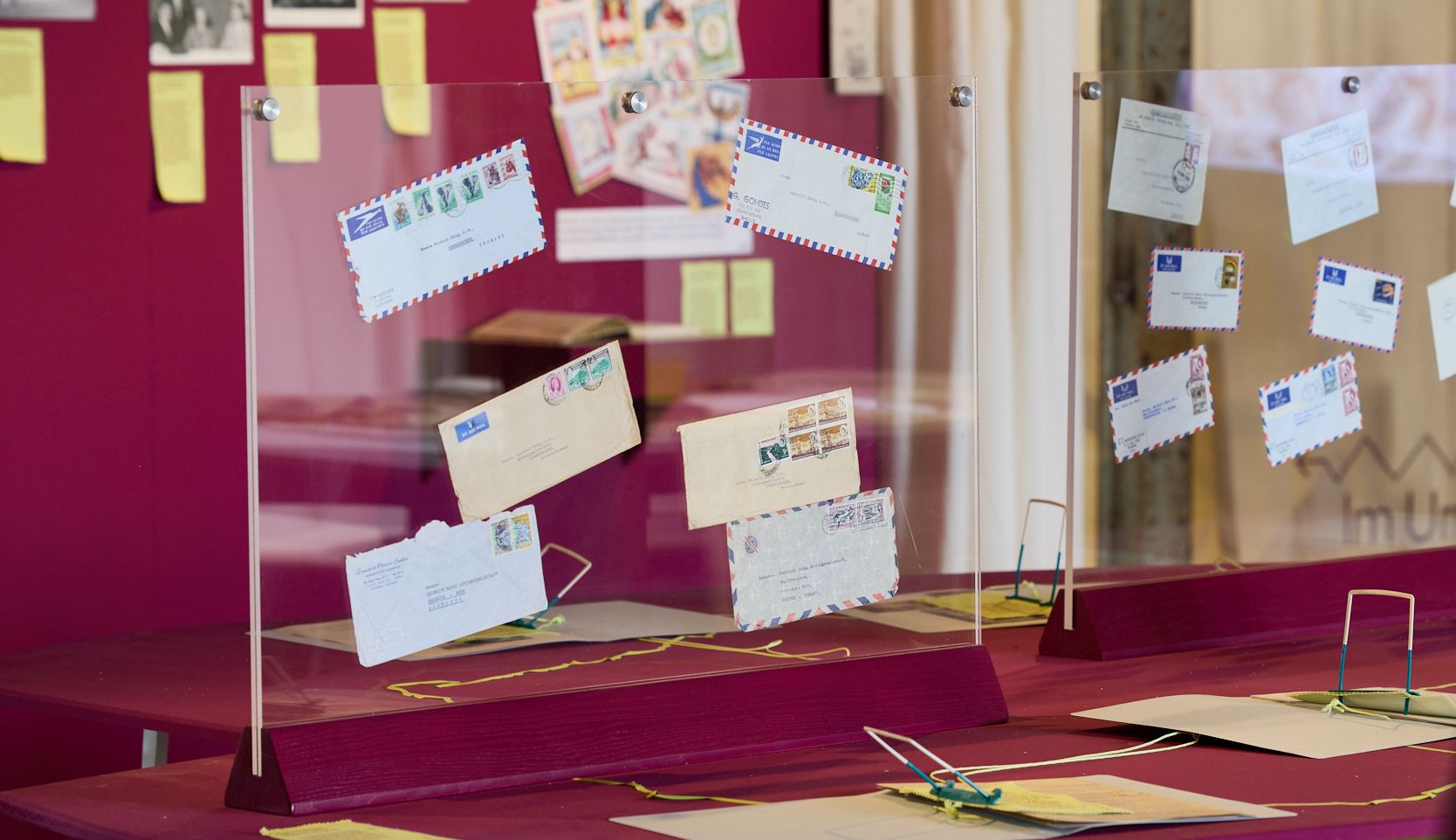

Kontakte

Die Handelsnetzwerke der Habig AG in afrikanischen Ländern sind nur lückenhaft dokumentiert. Korrespondenzen deuten außerdem Kontakte an, deren wirtschaftliche Relevanz nicht immer eindeutig ist – zum Beispiel eine Dankeskarte von Missionsdominikanerinnen oder ein Foto eines Völkerkundlers. Die Dokumentation zeigt eine einseitige Perspektive, Stimmen der afrikanischen Handelspartner:innen fehlen nahezu vollständig.

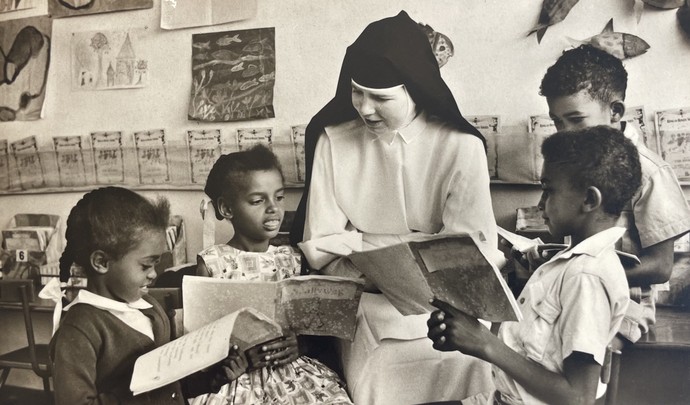

Fotografie von Missionsdominikanerinnen (Juli 1955)

Eine Dankeskarte sendet „frohen Missionsgrüße“ gemeinsam mit diesem Foto. Es soll Kleidung aus Habig-Stoffen zu sehen sein – ein stilles Zeugnis deutsch-afrikanischer Missions- und Kolonialgeschichte.

Fotografische Spuren

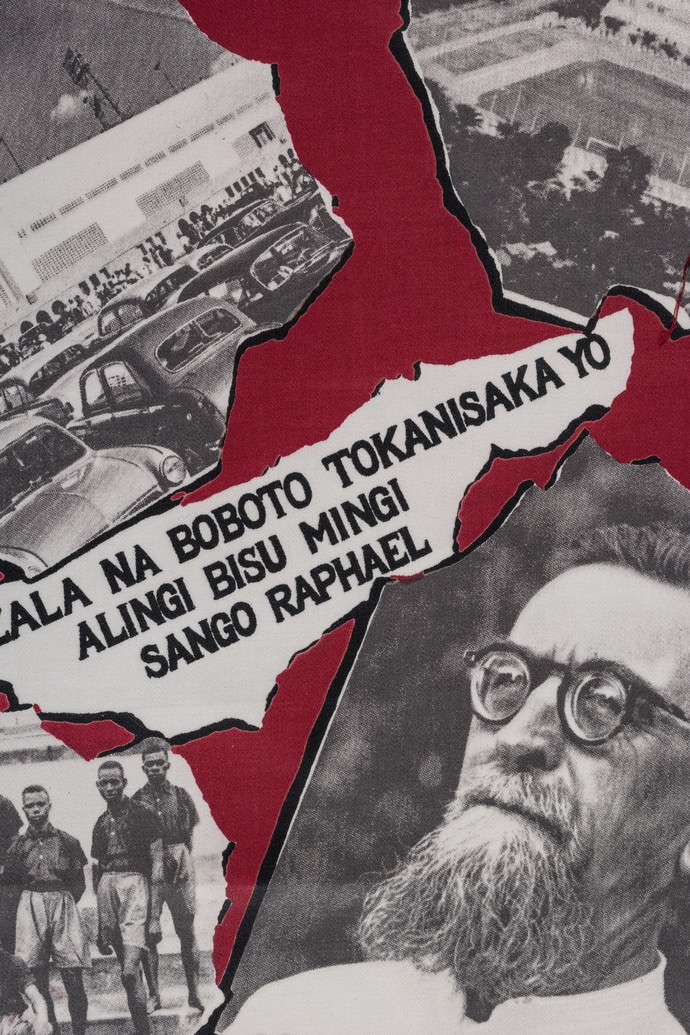

Fotografien im Firmenarchiv der Heinrich Habig AG führen vermeintlich zurück in den Kongo der 1930er Jahre. Handschriftliche Notizen auf den Bildern sprechen von „Habig-Stoffen“ – vielleicht waren die Aufnahmen Teil privater Marktforschungen? Wer sie gemacht hat und wen sie zeigen, bleibt unklar. Trotzdem liefern die Bilder viele Hinweise, die wir weiterverfolgt haben.

Fotografie aus dem Kongo (um 1930)

Der angolanische Künstler Jean Depara fotografierte die „Bills“ seit den 1950er Jahren. Ihre Kleidung – typisch mit Hut, Hemd und Stiefeln – wurde oft von Verwandten und Freunden aus Belgien geschickt.

Les cow-boys du quartier „Citas“ von Jean Depara (1958)

Links ist ein Filmplakat zu sehen – Une Aventure de Buffalo Bill. In Kinshasa gab es eine Jugendkultur, die Kinshasa Cowboys, die gegen die Kolonialmächte rebellierte, die Popkultur prägte und in ihrer Nachbarschaft als Beschützer und Bedrohung galt.

Kleidung & Gebrauch

African Prints finden vor allem in West- und Zentralafrika verschiedenste Verwendungsformen – als Wickelstoffe, maßgeschneiderte Kleidung, Vorhänge oder textile Kunst. Sie tragen politische, soziale und kulturelle Bedeutungen. Stoffhändler:innen – meist Frauen – geben den Mustern Namen, die auf Sprichwörter, Lieder oder politische Ereignisse verweisen. Die Prints erzählen von gesellschaftlichem Wandel, Identität und Gemeinschaft. Heute prägen sie afrikanische und diasporische Mode weltweit und verhandeln Fragen nach Authentizität und kulturellem Erbe.

Quilt Bomber Jacket – reversible by BUKI AKOMOLAFE (2025)

Die deutsch-nigerianische Designerin Buki Akomolafe produziert Mode, die die kulturellen Gegensätze ihrer interkulturellen Wurzeln verbindet – so auch mit dieser Bomberjacke aus Waxprint und Bio-Baumwolle.

Mehr darüber erfahren, wo die Kuratorinnen studiert haben?

Folge uns auf Social Media

Ansprechpersonen

Prof. Dr. Joachim Baur

Projektleitung

https://kultur.kmst.tu-dortmund.de/institut/personen/team/prof-dr-joachim-baur/

Tel: 0231 755-4407

Kuratorinnen

Asya Erge, Clara Froeb, Adriana Gamann, Laura May Konieczny, Lara Möhl, Rachel Welschoff, Vanessa C. Wendrich